今回は“号外編”です。

コロナ禍が続く中で「不要不急」という言葉は、耳に胼胝ができる位聞かされています。

その「不要不急」で敵視されているのが旅行やレジャー、飲食等々です。

その反対語は「必要火急」になりますが、医療や介護等々がそれにあたります。

それでは、世の中には「不要不急」と「必要火急」のどちらかしかないのでしょうか。

「必要なもの」と「不要なもの」の間には「大事なもの」があるのです。

「大事なもの」とは

“信頼できる人間関係”、“安心できる場所”、“大切な思い出”、“大切な書物”

“大切な音楽”、“安心できる街並”、“四季の風景”、“なじみの店”等々

人によってさまざまな「大事なもの」があるのです。

コロナ禍で「不要不急」が叫ばれ続ければ『人の心』は冷えて行き、

ネガティブな感情へ流れてしまいます。

自分自身の「大事なもの」を大切にしましょう。

京都大学名誉教授 佐伯啓思氏のコメントをアレンジして

2021.04

第1回目ではイギリス人からの発信で、第2回目はオランダ人からのものでした。

第3弾は元外交官の日本人が、世界約100か国で体験した外国人が興味と関心を寄せた

日本の事象について、著者の洞察を加えて出版した本からのものです。

著者は外交官であり、その人と接点があった人たちですから、“一定レベル以上の外国人が関心を示した”、という事を前提として読んでください。

今回は本の一部のテーマですから、巻末に作者名と書物名を記載しましたので、興味ある方は本体をお読みください。

外国人が関心を寄せる日本のテーマ

深く自然を崇拝する心

日本には古代から、自然崇拝、八百万の神の信仰、山岳信仰があった。しかし、森羅万象に神が宿るという考え方には、ユダヤ教、キリスト教などの一神教にはない。自然は人間によって支配されるものとされている。『旧約聖書』の「創世記」には、「産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ」という記述がある。

八百万の神への信仰、自然崇拝と大変近しい関係にあるのが神道である。日本最古の神社の一つと言われる大神神社(奈良県桜井市)は背後にある三輪山をご神体としているため、神体を安置する本殿がない。三輪山自体が本殿と言う考え方なのだ。また、東アジアでは、儒教が広まるにつれ、祖先を崇拝する文化が根付いていった。この影響で、日本の神道は自然崇拝と祖先崇拝の両面から発展してきた。

神道の特徴は、開祖と聖典がない事である。キリスト教のイエス・キリスト、イスラム教のムハンマドのような開祖もいなければ、聖書やコーランのような聖典もない。神道は、また、死後についてどうとらえているかは、明確ではない。そこで、海外の人たちの中には、神道は宗教ではないという意見の人たちもいる。

神道は、仏教の伝来によって、徐々に仏教と習合(神仏習合)してゆく。多くの神々を信仰していた当時の日本人は、一神教とは程遠い宗教観を持っていた。ゆえに他の宗教には寛容で、仏教が入ってきた時も、うまく両立していけばいい、と自然に考えたのだろう。

他国では、自国に根付いていた宗教とは異なる外来の者が入ってくると、排斥などの対立関係になったりすることが多かった。日本人の感覚では、「神道の神様も、仏教の神様も信じています」と言われても、まったく違和感はない。

無駄を省く禅の思想

禅は、徹底的に無駄を省くことで本質に迫る事から外国人に人気があるようだ。禅に魅了された、アップルの創業者スティーブ・ジョブズ氏は「シンプルであることは、複雑であることよりも難しい」と語っているが、まさに禅思想を体現しているといえる。

天台宗の総本山延暦寺の僧であった『栄西』が1168年に新たな知識を求め南宋に渡り、そこで禅宗に出会い日本に持ち帰った。それが、日本での禅の最初の礎となった。

禅の考えが芸道として昇華されたものが、茶道である。茶道の中で特に重要なのが、肩書にとらわれずに相手を尊重する事である。茶室では、主人が身分を超えて客をもてなす。大名クラスの主人が格下の武士や町人にお茶をもてなす事などは、欧米や中国では、およそ考えられないことである。

世界最古のロイヤルファミリー

天皇制は日本が国家として形を成したヤマト政権の頃から存在している。その後、6世紀の初め第26代の継体天皇の出自については不明だが、それ以降は現在の天皇に至るまで同一の家系として血縁関係が続いている、という点については、どの学説もほぼ異論はない。継体天皇からでも約1500年続いた事になる。これほどまで長く皇室・王室が続いた例は世界中を見ても皆無である。英国王室はハノーバー朝を入れても約300年の歴史である。

世界の美意識を変えた葛飾北斎

世界の美術史に大きな功績を残したのが、浮世絵である。浮世絵の創設者は菱川師宣であるが、彼の「見返り美人」は女性の日常のしぐさや表情を見事に描いている。浮世絵の隆盛を極めたのが化政文化の時代で、その代表格が葛飾北斎である。米国の雑誌「LIFE」が1998年に発表した「この1000年で最も偉大な業績を残した100人」に日本人ではただ一人選ばれたのが北斎である。

西洋では15世紀以降400年にわたり、絵画というと、リアリズム、遠近法、明暗法が前提とされてきた。浮世絵は、実際に見えたものと違った形や色を使い、遠近法や明暗法は原則採用しない。また、自然との一体性も重視され、左右も非対称だった。1867年パリ万博で出展した浮世絵の独自性に対し、欧州の関係者は驚愕の声を上げたのだった。西洋絵画はルネッサンス時代からのルールに縛られて、新たな機軸が打ち出せずにいた所であった。

日本が生み出した様々な独自性の中で、浮世絵はその最右翼とも言えるものだった。

ユニークに進化した日本の古典芸能

能や歌舞伎といった日本の演劇は、海外の人にとってさほど知られていないが、関心を持たれる要素は充分にある。現在でも男性が女性を演じる事が続いている事は極めて稀である。

歌舞伎では、演技の最中に観客から絶妙なタイミングで役者に声をかけたり、役者が観客に挨拶したり、手ぬぐいを投げたりすることがある。双方向のコミュニケーションは日本の演劇の一つの特徴と言える。

海外の人から見ると、歌舞伎は派手さが前面に出ている事。日本はわび・さび、控えめと言ったイメージがあるが、衣装、化粧、演技、すべてが派手で奇抜である。

「我慢」、「敗者の美」、「生まれ変わり」といったテーマが、欧米をはじめ海外にはあまり存在しない価値観であり、好奇心を持たれる。キリスト教やイスラム教では、死ぬと生前の行いに対し「最後の審判」が下される。生まれ変わりという概念は、宗教上の教えの中では存在しない。

『外国人にささる日本史12のツボ』より

山中俊之著

2021.05

今回は特別編です。

8月8日、無事オリンピックの閉会式が行われました。

日本のメダルは58個と過去最多記録となりました。その内、金メダルは27個で、皆様も

日本の国歌と国旗をこの17日間で見聞きする事が多かったと思います。

そこで、今回は『国歌』と『国旗』の起源についてお伝えしたいと思います。

日本で生まれて、日本で育った日本人だから「当然知っている」とか「いまさら・・・」と

思うかもしれませんが、改めて考えてみると解っていない事も多いものです。

「君が代」について

「君が代」の“詩”は古今和歌集(平安時代905年)“読み人知らず”の和歌からのものです。

意味は「君が代は、千年も八千年も永遠とも言える時間、小さな石が大きな岩になって、

その岩に苔が生えるまで、長く長く生きますように」

「君」は祝賀を受ける人を指し、特定な人ではない。身近な人の長寿を祈る歌である。

男女の永遠の絆をうたった恋の歌でもある。

古代日本語の“き”は男性、“み”は女性を表していた。

【“イザナキ”のキ、“イザナミ”のミ、そして“オキナ”のキ、“オミナ”のミ】

「君」は心身共に成長した男女、その男女によって生まれてくる子供たち。

「代」は時代を越えて。

「千代に八千代に」は永遠に千年、八千年、生まれ変わってもなお。

(千年、万年ではなく、八千年としてあるのは歌としてのリズムから)

「さざれ石の巌となりて」は協力しあい、団結しあう。(さざれ石の漢字は“細石”)

「苔の生すまで」は、苔は放っていても、永遠に存在するものではなく、絶えず生え変わり、古いものは土にかえり、少しずつ広がってゆきます。「むす」を漢字では「生す」と書くのは新たな命の誕生を意味し、子孫繁栄を示しています。

この和歌は、鎌倉時代になって一般庶民に広まり、長寿を祈る歌、お祝いの歌、

さらに安土桃山時代では恋の歌としてもよく歌われていました。

江戸時代は酒場でも歌われていた記載もあります。(現在の節回しではない)

現在の「君が代」は明治13年(1880年)に雅楽の旋律で林廣守氏が作曲し、ドイツの

音楽家フランツ・エッケルト氏が吹奏楽用に編曲したものである。

その後明治時代から国や学校の行事を中心に国歌の位置づけとして使用されていたが、

第2次大戦中に天皇を称える歌として使われた事から、「軍国主義の象徴である」、として

式典での斉唱などを拒否する人達が未だに存在しています。

「君が代」の原作者は本来の意味を理解してほしい、と悔しく残念に思っている事でしょう。

国歌として正式に制定されたのは平成11年(1999年)である。

世界の国歌の中では作詞者が最も古く、また世界で最も短い国歌とも言われている。

ちなみに、外国語に翻訳された「君が代」の“詩”は、非常に素晴らしい『国の詩』である、との高い評価を得ており、英国やドイツでは「荘重にして民族性をいかんなく発揮した優美なもの」として、戦前に欧州で行われた国歌コンテストで一等賞を取った、と言われている。

そして、「『君が代』は国家の無限の将来を願う気高い平和に満ちた歌詞である、それにふさわしい典雅な曲調である」と賞讃された。

国際的に見ても、誇れる『国歌』と言えるのでしょう。

国旗について

通常“日の丸”と呼称していますが、正式には『日章旗』。

太陽をかたどった旗は、大化の改新(645年)以降に使われ、文献に登場したのは

『続日本紀』(797年)で、文武天皇での使用が記載されている。但しそれは“白地に赤”

ではなく、“赤字に金丸”であった。(太陽は黄金色から)

白地に赤丸になったのは、源平時代(1180年‐85年)平氏が“赤字に金丸”、源氏が“白地に赤丸”を軍旗として使用。源氏が勝利したことから“白地に赤丸”が天下を統一した物の証として受け継がれ、現在に至っています。

国旗の起源には諸説あります。しかし、今回記載した説が最も有力である、と一般的に言はれている事から、それを取り上げました。

正確な色は「赤」ではなく「紅色」。「紅色」の意味は博愛と活力、「白色」は神聖と純潔。

正式に国旗となったのは国歌と同様平成11年(1999年)。

英語名は「THE RISING SUN FLAG」。

2021.08

これまで、外国の人たちが日本や日本人に対する物や事への関心を中心に紹介してきましたが、今回は私たち日本人と外国の人たちの見方・考え方の違いについてです。

一般的な海外旅行などでは、表面的には言葉の違いぐらいで、事前の知識を得ていることもあり、大きな違いを感じないのではないでしょうか。

しかし、国家としての政治・経済・社会・宗教等々の相違いや、長い歴史に培われた民族としての考え方には相違が出てくるものです。そのような世界の人たちがどのように物や事を考えているのか、グローバルに調査してみようと、1981年から実施しているのが

『世界価値観調査』です。

日本では、「当たり前」と思っている事が、世界では「当たり前ではない」という事が数々の事例で感じて戴ければ幸甚です。

世界価値観調査(2012年調査・2016年発表)

73ケ国で社会文化的、道徳的、宗教的、政治的等々の価値観について調査。

同一の質問で、世界プロジェクトとして行われている。

250項目の設問に対し各国1000名から3500名、合計92,000人の回答からの分析。

それらの中から特徴的な結果が出てきた質問がありました。

その設問は

「親が子供のために犠牲になるのは仕方ない」に対し「そのように思う」という

回答の世界平均が73.3%に対し、日本は38.5%で73か国中、第72位。

本来保護してくれる親に親らしさがなくなった、と判断しても仕方ない結果でした。

子供が自立しないと自らの権利を守れなくなってきたこととも言えます。

世界と比較すれば「親心の衰退と親らしさの崩壊」が高いとも言える結果でした。

「自分の人生をどの程度自由に動かす事が出来ると思うか」<別表1>

の設問に対し、「自由になる」と考えているのは、ラテン系民族や東南アジア・

オセアニアの国民などが多い。

日本人は「自分の自由よりも周りとの協調」を重視する考え方が多いのではないか。

『表』に記載された通り、日本人は世界で最も「自分の人生が自分で自由にならない」と考えている国民となのです。

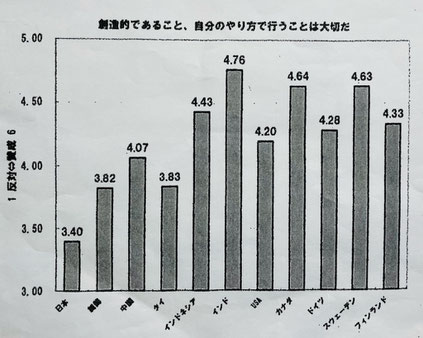

「創造的であること、自分のやり方で行うことは大切だ」<別表2>

という設問に、「賛成」と回答した日本人は世界で最下位となっている。

他国と比べ、個性尊重の意識より調和尊重の意識が強い国民、という事になる。

直近の「世界価値観調査」は2017年に実施され2021年3月まで実査が行われました。

今回は77か国で290項目の質問となっています。

細かな分析は出来ていませんが、特徴的な結果が出た質問と回答の一部を下記します。

「たとえ余暇時間が減っても、常に仕事を第一に考えるべきだ」に対し、日本は「反対」と回答したのが59.2%で世界第2位。他の関連質問も合わせると仕事に対する重要度は、77か国中71位と「仕事」に取り組む姿勢に対する重要度は国際的にみると最下位に近い結果となった。『仕事人間より余暇を楽しむ人間へ』、というマスコミや評論家達の情報や言動に影響されたのか、昭和時代の仕事人間は消え去ってしまった。一方、世界の人たちと比べると、仕事に取り組む意識が著しく低下してしまった結果となった。

「人生に対する自由度」は今回も同様で、「自由にならない」との回答が世界第6位。

マスメディアに対する質問では

「テレビのニュースを毎日見る」では回答者の69%で世界第1位。「新聞を毎日見る」の問いに対しても世界第1位。「新聞・雑誌を信頼できるか」の質問は世界第4位。これらの回答では先進国ほど低い結果が出ており、先進諸国の人たちはマスコミに対しては懐疑的なのか、マスコミ以外の情報も積極的に受け入れている事になり、一方日本ではマスコミの情報を信頼しきってそのまま受け入れている、という受け身的な思考結果となった。

「権威や権力がより尊重される事」に対して「良いことである」との回答が日本では1.9%で77位と最下位。権威や権力という言葉に抵抗感を抱く人が、世界標準から見て最も多い結果となった。南米諸国では80%以上の人たちが「良いこと」と回答している。

「成人したら両親の長期介護を担う義務がある」に対し「賛成」25.5%で世界第73位。

上位にランクされた国々では70%以上の人たちが「賛成」と回答している。

背景には『宗教』の要素があるかもしれないが、世界標準からすると“親”に対する意識が

薄いことになる。

「子供に身に着けさせたい性質」で「勤勉さ」は25.1%で68位。「従順さ」は77位と世界最下位。他の国では日本の親より「勤勉さ」や「従順さ」を家庭内で教育している事になります。一方「決断力・創作力」は第2位。世界の標準と比べれば、精神力より決断力、創造性を発揮できる人物に育ってほしい、と願う親の傾向が見られます。

2021.10